2025/03/31

SNSでの情報発信に危惧

SNSでの情報発信で言葉巧みな新米農家の米購入、少し考えて欲しい。

彼らの情報が全てではない。

むしろ恵まれた環境で、購入してから10年未満な農機具をおんぼろだと公言し、売却したら赤字解消するにも関わらず

赤字だと過大発信をしているケースに中山間地域で30年近い農機具を使っているベテラン農家を見ていると心が痛む。

また、新米米農家が、下手な刈り払い機の使い方やプラスチックのスコップでの屋根雪降ろしなど、

単なるパフォーマンスであり、本当に農業で生活出来ていないし理解していないのに

情報発信を先攻していることで米が完売していることに共感出来ない。

屋根雪降ろし(豪雪地帯は、かんじき、鉄製ママさんダンプ使用)

中山間地域の畔やのり面の草刈り・斜面を何度も往復して草刈り_大変

歩行式草刈り機 1回のみで完了する草刈り・楽ちん

一年目でよたよた歩き

中山間地域のお米が美味しい理由・水

中山間地域の米は、平野部に比べて美味しい。

なぜなら、慣行栽培でも新鮮な水や空気で作られるお米だから。

稲わら2株(お茶碗1杯)で、稲は、約100Lの水を消費していると言われている。

人の手をかけることも大事だが、恵まれた自然環境での栽培で育ったお米は、格別に美味しい。

なお、米づくりにおいて、田んぼで使う水は、新鮮な川上の水を使う。

そして、田んぼの中で農薬や肥料の混じった水が、下流の河川へと流れる。

こうした繰り返しが上流の田んぼから下流域の田んぼへと永遠と続き海へと流れる。

また、河川には、田んぼだけではなく、下水道に流れなかった汚水や、

工場で排水された処理水が、国が定めた基準値以下ではあるが、有害物質が流れる場合もある。

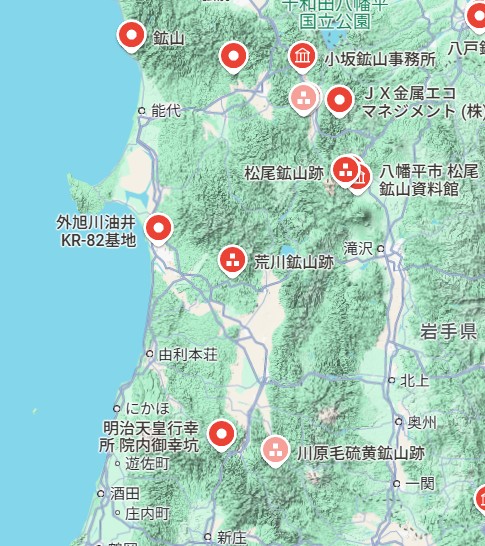

放射線育苗米とカドミウム

秋田県や兵庫県で、2025年より放射線育苗米で栽培がおこなわれるが、

その背景には、県内上流域に多くの鉱山があることからカドミウムを含んだ水が流れていることが起因される。

鉱山に含まれたカドミウムが下流域に流れ、当然田んぼにも流れる。

米は、お茶碗1杯の稲で100L使用されると言われるので、

カドミウムが体内で蓄積されるのを防ぐために放射線育苗米が栽培されるのであるらしい。

よって、放射線米でカドミウムの吸収を抑えることのほうが、安全だと思えるが、

これまでカドミウムが土壌や米に残留されていたと考えるほうが恐ろしい。

このことより、人の手によって美味しい米づくりもあるが、

自然環境での米づくりのほうが美味しいお米の要因が大きい。

秋田県鉱山マップ(googleMapより)

農機具の実態

SNSで情報発信している新米農家の農機具は、新しい場合が多い。

新米農家は、自分が取り扱っている農機具を

『古い』

と言っているが、多くの中山間地域の小規模米農家に比べると農機具は断然、新しい。

10年使用したといっても、年に1~5日ほどしか使わない田植え機やコンバイン、

10年使ったところで、50回しか使っていないことであり、新品同様、均し運転である。

自動車でイメージしてください。50日乗った車を、皆さんは、古いと思いますか?

最近SNSで祖父の米農家を継承している新米米農家と、

離農を考えている五島列島のベテラン農家さんの映像をもとに検討してみた。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1812428?display=1

| 平野部農家 | 中山間地域農家 | |

| 1枚当たりの形状 |

真四角で広い平均0.3ha(3倍)以上 |

歪な形で狭くのり面が長い0.1ha |

| 田植え機 |

YR6D (2016-2021製造機) 6条植え・農薬、肥料散布完備 古い機械の半分で田植え |

JC4 (2005-2010製造機) 4条植え・農薬、肥料は別途人力 |

| コンバイン |

HFR450(2015-2020製造機) 4条刈・古い機械の半分で稲刈り |

R1-191(1991-1995製造機) 2条刈 |

| 籾摺り |

作付け面積が多くk、多少手を抜いた米作りをしても、色選別機を導入し、1等米比率が高い |

作付け面積が少なく、丁寧な米づくりで1等米比率を狙うが、2等米比率が高い |

| 畔の草刈り |

歩行式草刈り機を使用 1度歩くだけで草が刈れる(楽) |

肩掛けの刈り払い機が中心 何度も往復して時間がかかる(重労働) |

| 獣被害 | 平野部なので獣被害無し | 獣被害と隣合わせ電気柵な鉄金網などで対処 |

| 国からの支援 |

強い農業づくり総合支援金 戦略作物生産拡大支援 |

中山間地域直接支払い制度 私の地域では、管理している農家には支払われず地主が地代として貰っている(10a当たり数千円程度)。 また、多くは、集落の維持管理費などに回っているの。 |

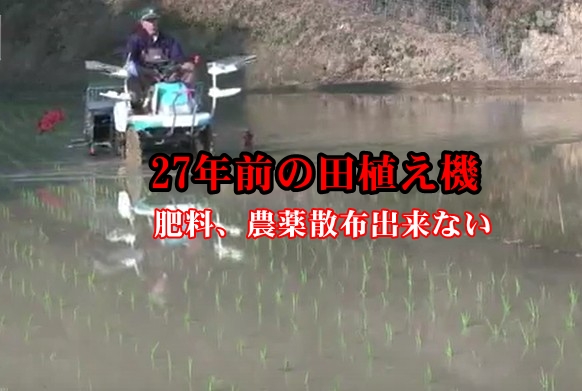

田植えの実態

例えば、

この五島列島の農家さんの田植え機は、4条植え。28年ほど前の農機具でかなり古い。

1列行うのにも最新の田植え機の2~3倍以上かかる。

27年前の田植え機でも現役バリバリ

1年目新米農家が情報発信する8年前後の田植え機

田植えをしながら、肥料と農薬を散布出来る優れもの

通常なら新品同様、1年目新米農家は、

この機種を古い農機具として発信し、世間から同情を受ける

SNSでちやほやされている新米農家の田植え機は、6条植えの新しい田植え機。

スピードが速い。田植えと同時に肥料と農薬を散布出来るので肥料と農薬にかかる時間が省略出来る。

田植え、肥料、農薬散布の累計時間にしたら、最新鋭の国の補助金を使った平野部ならば、1反を30分程度で済む。

ところが、中山間地域で自費で20年以上使っている田植え機は、2時間ほどかかる。

米づくりで時給100円以下の農家さんは、こうした自費の古い機械、立地条件の悪い中山間地域の田んぼのことである。

平野部の大型農機具を国の補助金で買える営農組織とは、比較するものではない。

けれど、今SNSで投稿している若手農家は、私からするとかなり恵まれた農機具、

条件のよい田んぼで作っているように感じる。

それでいて、情報発信を巧みに使い、「買って欲しい」と直接お願いをせず、

「応援、コメント」をくださいとお願いして、

そうしたことでも、広告収入やメディアに取り上げられることで

米の価格が適正価格以上で販売している感じがする。

私は、SNSで情報発信出来ない高齢農家さんの実態を多くの人にわかって欲しいし、

そうした農家さんのお手伝いをしながら

直接購入が出来る関係人口の仕組みづくりを切実に願う。

富山県氷見市でNOMACHIとして、10年都市と農村を繋ぐ関係人口づくりを行っている。

農村体験の詳細は、

【農村チャレンジ】米と椎茸づくり&山菜、野菜のいろいろ《4月下旬》